I DAUNI: UN POPOLO INDIGENO, LIBERO E INDIPENDENTE

Ruggero G. Lombardi *

Per comprendere la storia del popolo daunio è necessario capire l’evoluzione della sua espressività culturale, attraverso l’analisi delle testimonianze archeologiche rinvenute nelle principali realtà insediative del territorio.

A tal proposito, va fatto un balzo indietro nel tempo e più precisamente all’Età del Ferro, quando in Puglia la civiltà iapigia appare unitaria e con caratteri peculiari rispetto alle altre culture dell’Italia antica: gli abitati capannicoli si organizzano, adattandosi alla geomorfologia del territorio; il rito funerario prevede l’inumazione del defunto in posizione rannicchiata; si affermano le produzioni artigianali, come la ceramica a decorazione geometrica diffusamente nella regione e la scultura in pietra nella Puglia settentrionale.

L’unità culturale iapigia viene messa a dura prova già all’inizio dell’VIII secolo a.C. in seguito ai contatti e agli scambi commerciali con popoli e culture diversi. Il processo di differenziazione si avverte soprattutto alle due estremità del territorio pugliese: ai contatti con le popolazioni illiriche e della vicina Campania in Daunia, si contrappongono gli influssi ellenici nel Salento.

Un impulso decisivo a questo processo culturale arriva con la fondazione delle colonie greche nel golfo ionico. Nonostante i tentativi di espansione da parte di Taranto (fondata nel 706 a.C.) gli Iapigi reagiscono energicamente per preservare la propria identità, subendo tuttavia il fascino della cultura greca. Questa reazione influenza in modo diverso le popolazioni indigene della Puglia antica, pertanto dal VII sec. a.C. si possono individuare tre gruppi etnici, Dauni, Peucezi e Messapi, stanziati nelle tre subregioni della Iapigia.

Il popolamento della Daunia, che include le attuali province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (Fig. 1), espandendosi fino al territorio di Melfi e Lavello (PZ), prevede gruppi sparsi di capanne realizzate in materiale deperibile, alternati a sepolture scavate nel terreno, ovvero “tombe a fossa”, in cui il defunto è deposto in posizione rannicchiata sul fianco, accompagnato da un corredo. Nel territorio di Canosa e Lavello sono state individuate anche “tombe principesche”, che si distinguono dalle prime per dimensioni, fattura e per composizione dei corredi che includono oggetti di prestigio, come manufatti metallici e di importazione, prerogativa di gruppi sociali emergenti.

Nella zona di Arpi, nella periferia di Foggia, e nei centri capannicoli sparsi tra la foce dell’Ofanto e Manfredonia (Fg) sono state rinvenute sepolture, distinte da altre dalla presenza di una stele, ossia una lastra di pietra decorata e infissa nel terreno accanto alla struttura funebre.

Per quanto riguarda la produzione ceramica, si distinguono tra VII e VI sec. a.C. in Daunia i grossi centri di fabbricazione di Canosa e di Herdonia (Ordona-FG), da cui provengono vasi decorati con motivi geometrici bicromi e monocromi.

Per la loro posizione geografica e l’attaccamento alla tradizione più antica, tra i Dauni si registra un attardamento nell’adozione dei nuovi modelli culturali. È solo in questa fase che cominciano a diffondersi a Canosa (Bt), Arpi (Foggia), Melfi (Pz) e Salapia (Trinitapoli – Bt) coppe ioniche e altri manufatti ceramici provenienti dalle colonie del Golfo di Taranto ed elementi architettonici in terracotta policroma di tipo greco, come le antefisse rinvenute nel sito di Toppicelli, presso Canosa di Puglia. Allo stesso tempo, i ritrovamenti di tipo etrusco in Puglia settentrionale e a Lavello (Pz) mettono in chiaro i contatti tra i Dauni e i centri della Campania, fortemente dominati dalla cultura etrusca.

Gli insediamenti dauni di questa fase non si discostano molto dal periodo precedente. Il sito maggiormente documentato è Arpi, dove si realizza un’imponente fortificazione ad aggere, ovvero con terrapieno circolare, che racchiude spazi abitati, edifici pubblici, aree libere destinate a pascolo e coltivazione e spazi funerari secondo l’uso indigeno. Negli altri centri, accanto alle capanne, si diffondo le prime abitazioni solide, con fondazioni in pietra, elevato in legno e mattoni crudi, copertura in tegole, talvolta con antefisse decorative (Canne-Barletta, Toppicelli-Canosa). Sorgono inoltre spazi pubblici di ambito sacrale, come il sacello in grossi blocchi e decorazioni policrome in località Toppicelli a Canosa di Puglia (Bt) o la struttura rettangolare porticata, identificata come tempietto a Lavello (Pz).

In ambito funerario, permane l’uso di seppellire in fossa in posizione rannicchiata, anche se vi è un forte rinnovamento nelle raffigurazioni delle stele, dovuto ai contatti con altre culture; per tutta la prima metà del VI secolo a.C. i modelli iconografici delle lastre in pietra si distinguono nettamente in raffigurazioni maschili, legate alle scene di guerra, e femminili, connesse alla fertilità. Per quanto concerne i corredi funerari in questo momento storico va fatta menzione di una sepoltura, ritrovata in contrada Pisciulo a Melfi (Pz), in cui sono presenti elmi, armi, come un giavellotto, una cuspide di bronzo, che consentono di evidenziare l’aspetto militare del personaggio ivi inumato.

Tra VI e V secolo a.C. la produzione ceramica si evolve dal punto di vista morfologico e decorativo. In particolare nelle botteghe canosine si riscontrano importanti novità, come la tipica olla con labbro a imbuto, segno distintivo della ceramica del cosiddetto ‘Daunio I’ che persisterà fino al III sec. a.C. Durante la successiva fase del ‘Daunio II’, la produzione geometrica di Canosa si arricchisce ancora nella decorazione pittorica e plastica, con l’introduzione di palette, protomi zoomorfe e mani con valore apotropaico applicate sui vasi. Accanto alle produzioni daunie geometriche, si diffondono i primi vasi torniti decorati a fasce provenienti dalle colonie, che influenzeranno le botteghe locali e sostituendosi col tempo alle ceramiche tradizionali.

Tra il V e il IV sec. a.C. si riscontra in Daunia la nascita di vere e proprie città, ovvero insediamenti compatti circondati da fortificazioni. Al loro interno, una viabilità regolare scandisce gli spazi residenziali e quelli pubblici destinati alle assemblee, le aree sacre e gli spazi funerari, ancora collocati all’interno delle città. Questi centri vengono per la prima volta cinti da strutture murarie poderose, come si osserva a Canne (Barletta-BT), Canosa di Puglia (Bt), Herdonia (Ordona – Fg).

In ambito funerario, l’uso di inumare i defunti in posizione rannicchiata persiste fino agli inizi del III sec. a.C. quando, con l’avanzata romana, si registra un importante cambiamento. Le indagini archeologiche hanno rivelato l’esistenza di altre pratiche rituali, già nel corso del IV sec. a.C.

L’interessante caso dell’ipogeo dei Vimini a Canosa di Puglia (Bt) ha messo in luce la presenza di una pratica funeraria distinta dalle precedenti, che consiste in una semicremazione in situ causata da una pira di fuoco, combusta accanto al defunto inumato all’interno della tomba.

Oltre alle tombe a fossa e a cassa litica, nel corso del IV sec. a.C. si diffonde ampiamente la tomba ‘a grotticella’, attestata nei centri di San Severo (Fg), di Arpi (Foggia), di Ascoli Satriano (Fg), di Canosa (Bt), di Salapia (Trinitapoli-Bt) dove la natura del suolo consentiva l’escavazione di grotticelle nel tenero banco roccioso. Si tratta di una sepoltura ipogea, con uno o più vani, e un piano di accesso inclinato. Simile a questa, ma distinta per l’accuratezza dei dettagli architettonici e l’apparato decorativo, risulta essere la tomba a camera, preceduta da un ‘dromos’, un corridoio che consentiva l’accesso dal sopratterra al piano ipogeo, dove si trovano le camere funerarie.

La peculiare geomorfologia del terreno ha permesso ai Dauni di Canosa di scavare numerosi ipogei in un periodo compreso tra il IV e il III secolo a.C., ricalcando diversi modelli architettonici ispirati al mondo ellenico e inserendo decorazioni scultoree e iconografiche di altissimo livello qualitativo. Esempi semplificativi di tali strutture architettoniche, realizzate dalle élites daunie di Canosa, sono quelli degli ipogei Lagrasta I, Cerbero e Oplita. Nel primo caso i vani sepolcrali sono introdotti da porte con timpani e pilastri scolpiti, inquadrati in un progetto architettonico, composto da facciate monumentali con colonnati su due piani; all’interno di ogni camera sepolcrale sono stati rinvenuti più ambienti con soffitti che riproducono finte travi lignee e decorazioni lungo le pareti. Nel secondo caso, rinvenuto nel corso degli scavi della fondazione del Liceo “E. Fermi” di Canosa, gli elementi architettonici del timpano con acroteri, sorretto da lesene, è realizzato ad affresco ed è sormontato dalla scena pittorica della deductio ad inferos (Fig. 2), in cui il defunto viene raffigurato accompagnato dal suo cavallo, dallo scudiero e dal dio Hermes, guida delle anime (psicopompo), dinanzi al Cerbero, cane a tre teste, custode degli Inferi. In ambito daunio non si tratterebbe della prima sepoltura affrescata dal momento che vi sono altri esemplari come l’ipogeo Sant’Aloia (Fig. 3), sito a poche centinaia di metri a Ovest del Cerbero di Canosa, e la tomba a semicamera, denominata ‘tomba delle danzatrici’, ritrovata presso Ruvo di Puglia (Ba) e ora conservata al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Nel terzo caso l’ipogeo, definito ‘dell’Oplita’ presenta al suo interno la raffigurazione a rilievo di un oplita, probabilmente seppellito in tale apprestamento funerario.

I ricchi contesti funerari di questo periodo evidenziano da una parte il forte legame con la tradizione indigena, dall’altra la volontà dei Dauni di rimarcare la propria indipendenza culturale, commissionando manufatti di dimensioni monumentali rispetto ai modelli a cui si ispirano.

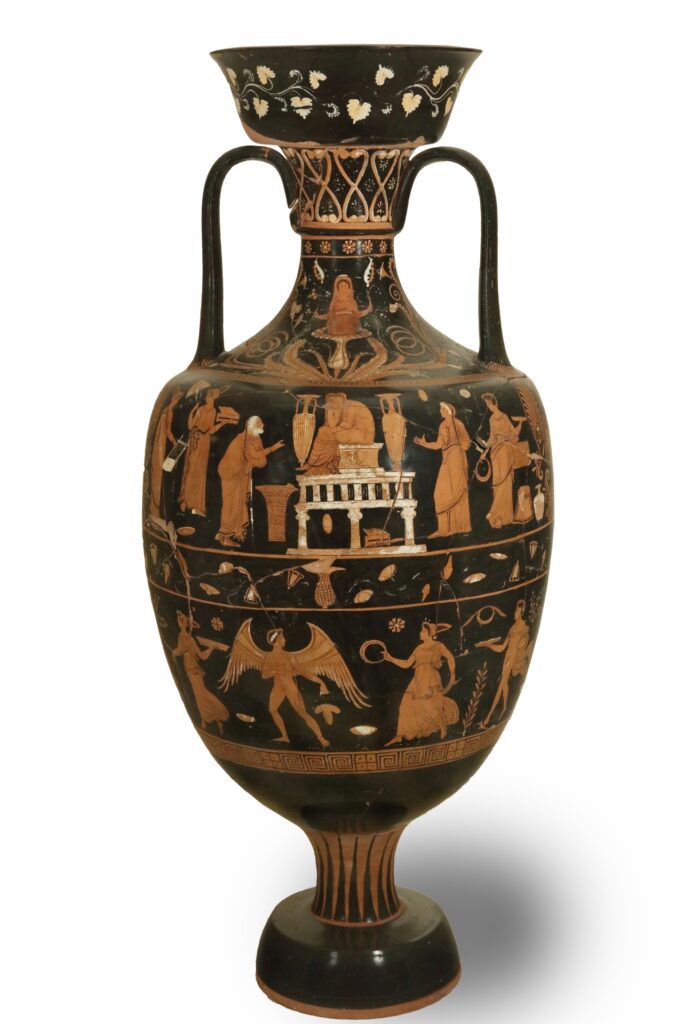

Un caso emblematico è rappresentato dal vasto corredo dell’Ipogeo Varrese, conservato presso il Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia e attribuibile a diverse sepolture datate tra la metà del IV sec e gli inizi del III sec. a.C. L’imponente gruppo ceramico si contraddistingue per le forme monumentali, la varietà morfologica e la straordinarietà qualitativa della decorazione figurata.

Tra i manufatti del corredo Varrese, sono degne di nota l’anfora apula con la rappresentazione del mito di Niobe (Fig. 4) e la grande phiale che riprende il tema mitologico di Andromeda (Fig. 5), attribuite ai maggiori esponenti della ceramografia apula a figure rosse.

Nei corredi più prestigiosi non è raro trovare, oltre alle ceramiche, manufatti in bronzo come cinturoni, corazze (Fig. 6), armi e ornamenti personali, recipienti e utensili per il consumo delle carni.

Con la romanizzazione della Daunia nel III sec. a.C. si assiste alle ultime manifestazioni della cultura daunia. La ceramica a decorazione geometrica cede il passo alla cosiddetta ceramica listata, decorata con motivi fitomorfi e compare a Canosa un’originalissima produzione ceramica denominata “plastica e policroma” (Fig. 7) con forme mutuate dalla tradizione daunia e greca (askoi, olle, oinochoai) sulle quali vengono applicati elementi antropomorfi e zoomorfi, dipinti con vivaci colori tra il rosa e l’azzurro. I vasi dunque perdono la loro funzione pratica e diventano un mero supporto per decorazioni plastiche. Alla luce di quanto esposto brevemente, è possibile affermare che i Dauni hanno lasciato un solco indelebile della loro indipendenza culturale non solo nel periodo di massimo splendore ma anche nell’età della romanizzazione, mettendo in evidenza un importante tratto di storia del territorio a nord della Puglia ancora visibile oggi nei musei e nei siti archeologici.

*Docente di Materie letterarie e Latino presso il Liceo Classico dei Beni Culturali Cla.Be.C. “E. Fermi” di Canosa di Puglia. Mail: [email protected]. Il presente contributo è la sintesi di una ricerca di approfondimento offerto dallo scrivente agli allievi del primo biennio del Cla.Be.C. nel corso delle lezioni curriculari di Storia e Geografia.